歴史とモダンな文化が融合する、台湾第三の都市・高雄。

とりわけ、港に面した「哈瑪星(ハマセン)」エリアは、20世紀初頭に日本の手で築かれた近代的な港町で、今もなお日本統治時代の面影を色濃く残す建物が点在しています。

今回、日本統治時代の建物を巡ることをコンセプトに、この哈瑪星エリアを散策してきました。歴史が息づく建物をリノベーションしたカフェや商業施設を巡りながら、100年前の港町の活気に思いを馳せていきます。

「哈瑪星(ハマセン)」エリアの解説

哈瑪星は、20世紀初頭に日本が高雄港を整備した際、大規模な埋め立てによって生まれた高雄初の近代都市計画エリア。当時、港から物資を運ぶための鉄道が何本も敷かれ、その線路のことを日本語の「濱線(はません)」と呼んだことから、台湾語の音を当てて「哈瑪星(ハマセン)」という通称が生まれました。

かつては高雄市役所や高雄駅(現在の旧高雄港駅)が置かれ、銀行や商館が立ち並ぶ、まさに高雄の政治経済の中心地。しかし時代の流れと共にその中心機能は移転し、一時は静かな街となっていました。

近年、その歴史的価値が見直され、当時の赤レンガや西洋風の美しい建物を活かした再開発が進行。今では歴史、アート、グルメが楽しめる、高雄で注目される観光スポットの一つになっています。

2025年には、MRT橙線の西子湾駅が哈瑪星駅へと改称されました。

重厚な金庫がお出迎え「新濱・駅前(舊三和銀行)」

MRT哈瑪星駅を出てすぐ、ひときわ目を引く重厚な建物がこちらの「新濱・駅前」。

この建物は1921年(大正10年)に「三十四銀行高雄支店」として建てられ、その後合併を経て「三和銀行高雄支店」となった歴史を持ちます。当時多くの金融機関が集まったこの通りは「金融第一街」と呼ばれ、その中心的な存在でした。

戦後は台湾銀行として使われましたが、2020年にカフェ・レストラン「新濱・駅前」として再生されました。

赤レンガと石造りが調和した美しい外観もさることながら、一歩中に足を踏み入れると、その独特の世界観に圧倒されます。

店内には、分厚い鉄の扉が印象的な、頑丈なコンクリート造りの金庫がそのまま残されており、この建物が歩んできた歴史の重みを物語っているよう。

その中には、スチームパンクの世界から飛び出してきたかのようなアイスドリッパーが!まさに「錬金術師の実験室」とでも言うべき空間。

全体的に、歴史の重みと現代のセンスが融合した、素晴らしいリノベーションでした。

ここでは早めの昼食として、「經典蕃茄紅酒燉牛肉(トマトと赤ワインのビーフシチュー)」をいただきました。価格は380元。

赤レンガが美しい文化の拠点「山形屋書店」跡

新濱・駅前の向かい、交差点の角に立つ赤レンガ造りの美しい建物が、かつての「山形屋書店」です。

1920年代に創業した「山形屋書店」は、書籍や文房具を扱うだけでなく、文化人が集うサロンのような役割も担っていました。高雄における文化の発信地として、多くの人々で賑わったと言われています。建物は戦後、高雄初の百貨店「高雄百貨公司」として使われた時期もありました。現在はレストランが入居しているようです。

哈瑪星のウォール街「貿易商大樓」

山形屋の向かいに、重厚な存在感を放つビルが建っています。それが「貿易商大樓」です。

1937年(昭和12年)に竣工したこのビルは、当時最先端のアールデコ様式を取り入れたオフィスビルで、多くの貿易関連企業が入居していました。高雄港の発展と共に、国際貿易の拠点として重要な役割を果たした、哈瑪星の経済的繁栄を象徴する建物です。

縦のラインが強調されたデザインと、角地の丸みを帯びたフォルムが非常にエレガント。最近までホテルとして使われていたようですが…内装工事をしていたため、今は改装中の模様。きっとまた新しい施設に生まれ変わるはず。

余談ですが、貿易商大樓の写真を撮っていたところ、同じくカメラを持った男性に中国語で話しかけられました。

あわあわしていると…その方、日本人だった。どうも、台湾の若者が古い建物の写真を撮っているのが珍しいと思ったそうで、声をかけたとのこと。なんか…すみません!

料亭から書店喫茶へ「書店喫茶一二三亭」

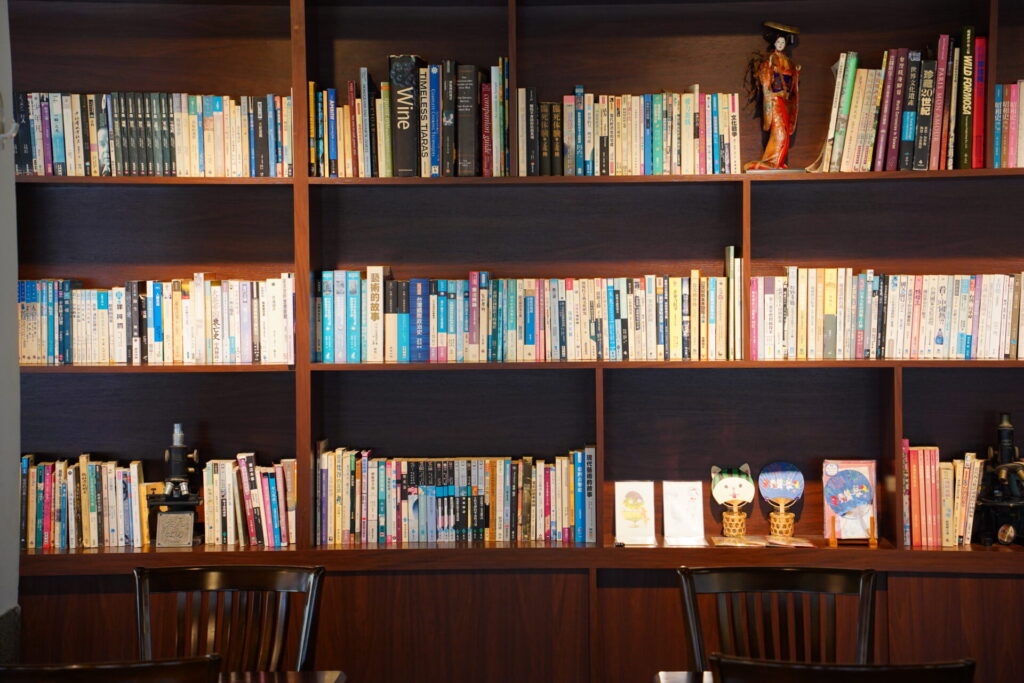

次に訪れたのは、「書店喫茶一二三亭(ひふみてい)」。高雄に来たら必ず訪れている場所であり、これで3度目の訪問です。

この建物は1914年(大正3年)に高級料亭として創業。芸者のパフォーマンスも行われるほどの格式高い店だったそうです。その後、旅館「みなと旅館」となり、戦後は倉庫として使われるなど、時代の波に翻弄されながらも生き抜いてきました。

一時は取り壊しの危機に瀕しましたが、市民の保存運動によって守られ、2013年にカフェとして再生されました。

中に入ると、剥き出しの梁や磨き出されたテラゾーの床、そして使い込まれた木の家具が、まるで昭和時代にタイムスリップしたかのような落ち着いた空間を演出しています。

静かに音楽が流れる中、選び抜かれた本を手に取り、丁寧に淹れられたコーヒーをいただく。建物の数奇な運命に思いを馳せながら過ごす時間は、何物にも代えがたい贅沢なひとときになること間違い無し!

「岡山小農蜂蜜冰淇淋煎餅(はちみつとバニラアイスのパンケーキ)」280元と、「黑咖啡(アイスコーヒー)」130元。

和洋折衷の趣「舊明治製菓高雄配給所」

一二三亭から少し歩くと、非常に趣のある建物が見えてきます。

ここはその名の通り、お馴染み製菓会社「明治製菓」のかつての物流センターならびに配給所だった建物。1928年(昭和3年)に建てられ、ここから明治のキャラメルやチョコレートといったお菓子が高雄の街へと届けられていました。

1階がコンクリートのアーケード、2階が日本家屋風の木造建築という、特徴的な和洋折衷の様式が目を引きます。派手さはありませんが、使い込まれた木の扉や鉄格子窓など、建物の随所に時代の息遣いが感じられ、ノスタルジックな気分に浸ることができそう。

モダンな街並みの始まり「新濱町一丁目連棟紅磚街」

哈瑪星には、台湾でも珍しい赤レンガ造りの長屋形式の建物群が残っています。

これらは1929年(昭和4年)に建てられた、計画的な商店街兼住宅です。当時としては非常にモダンな都市計画であり、美しい赤レンガの街並みは哈瑪星の繁栄を象徴する風景でした。現在もレストランや商店として利用され、歴史的な街並みを今に伝えています。

港の倉庫が生まれ変わった「棧貳庫KW2」

哈瑪星の散策は、再び港のウォーターフロントへ。次なる目的地は「棧貳庫(KW2)」です。

ここは1914年(大正3年)に、主に砂糖やバナナを保管・輸送するために建てられた港の2号倉庫でした。高雄港の物流拠点として重要な役割を果たしましたが、時代と共に使われなくなり、2018年に複合商業施設として生まれ変わりました。

天井が高く、鉄骨が剥き出しになったインダストリアルな空間に、台湾のデザイナーズブランドや雑貨店、レストラン、フードコートがずらりと並びます。巨大な窓からは高雄港が一望でき、潮風を感じながら食事ができる開放的な空間です。まるで横浜赤レンガ倉庫みたいだあ…。

…ただ、この日が平日だったこともあってか賑わってはおらず、また以前訪れたときよりもお店の数が減っていたような。週末であれば、もっと人はいるのかな?

アートが炸裂する港「駁二藝術特區」

そして、棧貳庫KW2のすぐ隣に広がるのが、高雄を代表するアートスポット「駁二藝術特區(The Pier-2 Art Center)」です。

元々は1973年に建設された港湾倉庫群でしたが、港の機能の変化に伴い打ち捨てられていました。2000年代に入り、これらの廃倉庫をアートの力で再生するプロジェクトが始動。今では台湾南部でも重要なアートと文化の実験場となっています。

広大な敷地には、古い倉庫をリノベーションしたギャラリーやライブハウス、雑貨店が点在。そして、屋外には巨大なロボットのオブジェや壁一面のグラフィティなど、ユニークなパブリックアートが溢れています。

インダストリアルな風景とポップなアートが融合した光景は、駁二藝術特區ならではの魅力ですね。

「まじかるちいかわ」に「薬屋のひとりごと」のポップアップストア…あれ、ここ日本だっけ?特にちいかわは台湾でも人気があり、コンビニでもコラボ商品を見かけた他、台湾限定のグッズもあるとか…恐ろしい!

…と、ここで、暑さと疲れからギブアップ。路線バスに乗ってホテルへと戻りました。

一つの都市を築いた線路

高雄・哈瑪星エリアは、日本統治時代の面影と、それを大切にしながら新しい価値を生み出す現代台湾のエネルギーが見事に融合した、非常に魅力的な場所でした。

ただ古い建物を眺めるだけでなく、カフェで一息ついたり、アートに触れたり、ショッピングを楽しんだりと、一日中飽きることなく過ごせます。

高雄を訪れる際は、ぜひ少し時間をとって、この港町の歴史散策を楽しんでみてくだされ。きっと、あなたの知らない台湾の表情に出会えるはず。